Wandel der Landwirtschaft

Die größte Dynamik seit der Kolonisierung liegt in der Art der Landbewirtschaftung. Im Kern spiegeln sich darin alle übergeordneten Veränderungen der landwirtschaftlichen Praxis. In der Gründungsphase der „Colonie“ Hudermoor bestimmten Handtorfstich und Moorbrandkultur die Inkulturnahme des Bodens. Zurückgeblieben ist ein noch heute auffallendes Mikrorelief mit Kanten und unterschiedlich nassen Flächen, zumeist in der Nähe der Höfe gelegen. Nach dem Moorbrand wurden einige Jahre Buchweizen oder Kartoffeln angebaut, danach fielen die Parzellen bis zu drei Jahrzehnte lang brach, bewachsen mit Heide und Birken und als Schafweide genutzt.

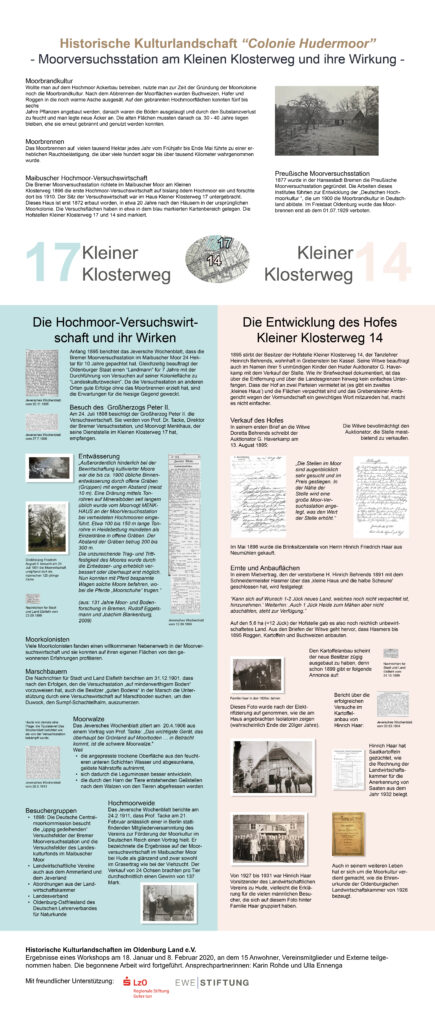

Diese Art der Nutzung änderte sich erst mit der Deutschen Hochmoorkultur. Sie wurde von der im Jahr 1877 in Bremen gegründeten „Moor-Versuchs-Station“ entwickelt und erlaubte ab Anfang des 20. Jahrhunderts eine produktive Bewirtschaftung von Moorflächen ohne vorherigen Torfabbau. Die Kolonisten profitierten unmittelbar von den neuen Erkenntnissen. Denn die Bremer Station errichtete ab 1896 am Rande der „Colonie“ die erste Hochmoorversuchswirtschaft.

Der Sitz der Station war im Haus Kleiner Klosterweg 17 untergebracht. Zahlreiche Einwohner der nahen Umgebung fanden einen Nebenerwerb in der bis 1910 geführten Versuchsstation. Die Hofstelle existiert noch heute, ein für die Geschichte der Moorkultivierungen im Oldenburger Land historisch bedeutsamer Ort. Gewandelt hat sich die Bodennutzung trotzdem. Vielmehr zeigt die Serie historischer Karten, dass Ackerbau – unterschiedlich ausgeprägt – bis in die 1970er Jahre ein wesentlicher Bestandteil der Kulturlandschaft war.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter info@hkl-ol.de